明响全球:纵览TRACE系列研究,中国替奈普酶开启中国再灌注治疗新时代

明刻·激活:见证非凡,中国替奈普酶开启中国再灌注治疗新时代,引领中国研究走向世界。

过去二十年,中国缺血性脑血管病临床研究实现了从无到有,从起步到引领的跨越式发展。6月14日,首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授团队的研究成果“缺血性脑血管病再灌注治疗创新药物与方法”入选2024年度中国生命科学十大进展。该研究成果实现了中国溶栓治疗的突破,面向人民生命健康需求,向彻底解决溶栓治疗难题迈出坚实的一步。

其中,王拥军教授团队主导的“TRACE系列研究”成果闪耀国际顶刊,为急性缺血性卒中再灌注治疗带来重要突破。其核心药物替奈普酶的自主研发和成功应用,更体现中国生物药实现关键核心技术“自立自强”。“中国方案”得到国际广泛认可,这也体现了中国在全球卒中研究领域的领导地位不断增强,尤其是在影响循证实践和指南制定方面做出了重要贡献(BMJ评价)。

值此之际,医脉通倾力推出「明刻·中国首个替奈普酶再灌注治疗革新之路」系列专栏,铭刻这一改写卒中治疗格局的征程。本期为第3期,栏目主题为——纵览TRACE系列研究,中国替奈普酶开启中国再灌注治疗新时代。时代

近二十年,中国卒中治疗领域发展已实现质的飞跃,从最初通过参与国际相关研究积累经验,到开展自主创新性研究,中国学者主导的临床研究不断取得创新突破,众多研究成果被国际学者广泛认可,让世界意识到中国卒中临床研究的引领作用。

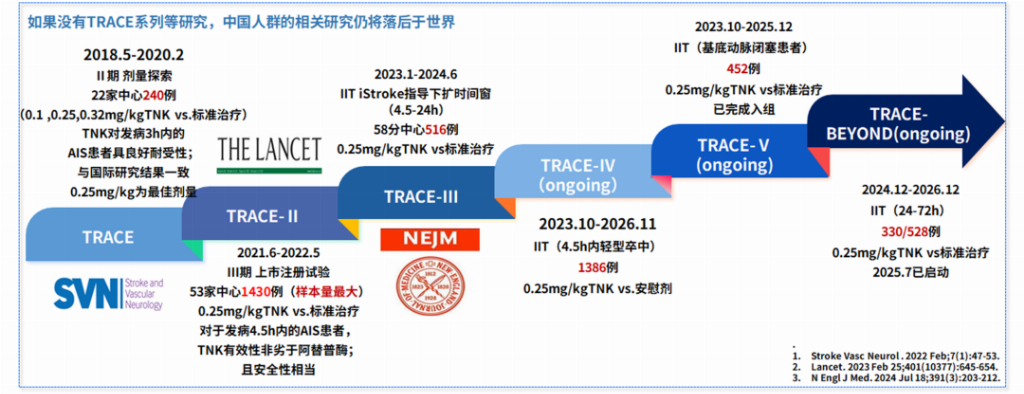

在“跟跑”到“领跑”的历程中,由北京天坛医院王拥军教授发起的TRACE系列研究颇具代表性。TRACE系列研究从2018年起在我国开展,主要目的是探寻我国自主研发的第三代溶栓药物——中国替奈普酶(rhTNK-tPA)在中国缺血性卒中患者中的安全性和有效性。TRACE系列研究从最初的剂量探索性研究,不断结合临床未满足的治疗需求,丰富研究版图,截至2025年7月,已开展了6项研究,其中TRACE、TRACE-2和TRACE-3研究已顺利完成并取得令人瞩目的成果,TRACE-4、TRACE-5和TRACE-BEYOND研究正在进行中,结果预计将在近几年出炉(图1)。TRACE系列研究的开展不仅让中国人群相关研究领先于世界,也为卒中再灌注治疗带来了中国方案。这也标志着,中国首个替奈普酶开启了再灌注治疗的黄金时代。

图1. TRACE系列研究一览

在整个TRACE系列研究中,TRACE研究1是探寻中国替奈普酶临床应用的起点,该研究从2018年5月在我国开展,于2020年2月完成,是一项Ⅱ期、多中心、随机、开放标签、盲法评价终点(PROBE)研究,旨在探索中国替奈普酶用于治疗超急性期急性缺血性卒中(AIS)的安全有效剂量,其结果于2022年发表于Stroke & Vascular Neurology杂志。研究结果显示,0.25mg/kg替奈普酶对于AIS患者具有良好耐受性,与国际研究结果一致,0.25mg/kg是替奈普酶溶栓的最佳剂量。TRACE研究为探索中国替奈普酶的溶栓治疗之路打下了坚实基础,不仅奠定了中国替奈普酶溶栓治疗的剂量标准(0.25mg/kg),也为后续开展TRACE-2研究提供了药物剂量选择依据2。鸣响世界舞台

➤ TRACE-2研究重磅出击,推动国内外权威卒中指南更新

继TRACE研究之后,2021年启动了TRACE-2研究。该研究3是一项多中心、前瞻性、开放标签、盲法、非劣效设计的临床Ⅲ期随机对照试验,在1430例发病4.5h内,符合静脉溶栓条件但不适合进行血管内治疗的AIS患者中评估中国替奈普酶(0.25 mg/kg)和阿替普酶(0.9 mg/kg)的有效性和安全性,结果表明中国替奈普酶溶栓治疗的有效性非劣效于阿替普酶。

TRACE-2研究于2023年在Lancet杂志上发表,标志着中国自主知识产权脑血管病药物的注册类临床试验首次登上国际医学顶级期刊2,研究取得的成果对全球卒中溶栓治疗发展具有里程碑式的意义。TRACE-2研究作为首个提供中国AIS患者在4.5h内使用替奈普酶溶栓治疗数据的大型Ⅲ期临床试验,填补了亚洲患者使用替奈普酶安全性研究的空白,为全球4.5h内AIS患者临床应用替奈普酶提供了关键及时的证据,推动了英国相关指南(《英国及爱尔兰卒中临床指南2023版》)的更新4。同时,TRACE-2研究也为《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》对替奈普酶应用推荐的更新提供了唯一的中国人群关键证据。此外,TRACE-2研究的研究设计也值得关注,其非劣效界值设定实现了从10%~3.7%的历史性跨越,奠定了全球AIS的Ⅲ期注册临床研究统计标准。总体而言,在全球范围内静脉溶栓药物短缺、成本挑战的环境下,TRACE-2研究为替奈普酶作为静脉溶栓的替代方案提供了高质量循证支持,替奈普酶的便捷操作性和较低的成本将有利于提升静脉溶栓执行率。

对于TRACE-2研究数据的挖掘还远不于此,近期在Stroke & Vascular Neurology杂志发表的2项亚组分析结果为中国替奈普酶的临床应用提供更多循证支持。其中,探索AIS患者静脉注射替奈普酶的时间与临床结局关系的亚组分析中5,其结果进一步证实发病4.5h 内的AIS患者在不同发病到治疗时间(OTT)分层条件下,使用替奈普酶和阿替普酶的疗效和安全性没有显著差异。另一项高龄患者亚组分析6结果进一步支持静脉注射0.25 mg/kg替奈普酶作为老年患者(≥80岁)阿替普酶的替代方案,扩展了替奈普酶的获益人群范围。

➤ TRACE-3研究再登顶刊,首次将静脉溶栓时间窗拓展至24h

TRACE-3研究7是TRACE系列研究中另一项具有重大影响力的研究,这项多中心、前瞻性、开放标签、终点盲法、随机对照、Ⅲ期临床试验于2023年在我国58个分中心开展,旨在评估在发病4.5~24 h内的前循环大血管闭塞性缺血性卒中患者使用中国替奈普酶(0.25 mg/kg,最大25 mg)的有效性和安全性。研究结果表明,在发病24 h内替奈普酶静脉溶栓对无法进行血管内治疗的前循环大血管闭塞性缺血性卒中患者安全有效,并且不会显著增加患者36 h症状性颅内出血率和90 d死亡率。

TRACE-3研究结果于2024年正式发表于N Engl J Med杂志,国际学者对该研究给与高度评价:TRACE-3研究的结果代表了急性卒中治疗激动人心的进步,对全球医疗实践具有深远的影响。TRACE-3研究在全球范围内首次将静脉溶栓时间窗拓展至24h,该研究成果不仅为我国基层医院提供了无血管内治疗条件下的再灌注治疗新方案,更直接推动《中国脑血管病临床管理指南(第2版)》将溶栓时间窗扩展至24 h,标志着中国在卒中精准静脉溶栓领域已具有国际引领地位8。王拥军教授在2025年国际卒中大会(ISC 2025)的演讲中也提到了TRACE-3研究的意义:TRACE-3研究让我们能借助AI与先进影像技术,将溶栓治疗时间窗从“传统4.5h”拓展到长达24h,我们正走向一个“个体化时间窗”的时代。多未尽之需

TRACE-2和TRACE-3研究为中国替奈普酶的临床应用提供了重要循证支持,改写了卒中溶栓治疗格局,但仍有许多临床未尽之需亟待解决。如何让更多卒中患者从溶栓治疗中获益是TRACE系列研究持续探索的目的之一。

➤ TRACE-4研究,探寻轻型卒中的溶栓获益

轻型卒中占缺血性卒中50%,其中致残性患者面临‘溶栓获益不确定’的全球难题。TRACE-4研究是一项随机、双盲、双模拟对照试验,通过双盲双模拟高标准设计,旨在评价中国替奈普酶(0.25 mg/kg)溶栓治疗是否能为轻型且致残性缺血性卒中患者带来额外的获益。该研究于2023年10月在组长单位进行科研立项,2025年7月正式启动入组,预计于2026年11月结束,其研究结果的公布可能为轻型致残性缺血性卒中患者溶栓治疗提供高质量的循证证据以及新的治疗选择。

➤ TRACE-5研究和TRACE-BEYOND研究,晚时间窗静脉溶栓的进一步探索

晚时间窗静脉溶栓治疗也是国际卒中领域广泛关注的研究方向。在TRACE系列研究中,TRACE-5和TRACE-BEYOND研究对晚时间窗静脉溶栓进行了更广泛地探索。其中,TRACE-5研究旨在探索发病24h内,使用中国替奈普酶溶栓治疗对基底动脉闭塞患者的神经功能改善作用。该研究可能为全球卒中基底动脉闭塞溶栓诊疗提供全新的循证证据。TRACE-BEYOND研究是全球首个探索中国替奈普酶溶栓治疗时间窗延长至72小时的多中心、前瞻性、随机、开放标签、平行对照、终点盲法临床试验,该研究将探索超长溶栓治疗时间窗的可行性,有望进一步突破溶栓治疗时间窗,让更多卒中患者从中获益。

总结

如今中国卒中临床研究已实现从“跟跑”到“领跑”的转变,中国学者带领越来越多的中国研究走向国际舞台,让世界见证了中国科研实力。TRACE系列研究是中国科研引领世界卒中治疗进步的代表性研究,研究采用中国自主研发的第三代溶栓药物,提供了多项中国人群溶栓治疗的关键性临床证据,如果没有TRACE系列等研究,中国人群的相关研究仍将落后于世界。TRACE系列成果多次登上国际医学顶级期刊,受到国际学者高度关注和认可,并直接推动了国内外卒中权威指南的更新,改写了卒中溶栓治疗格局,为世界卒中患者提供了中国溶栓治疗方案。

TRACE系列研究的成功标治着中国在卒中溶栓领域的自主创新能力和药物评价水平已达到新的高度,但中国学者探索的脚步从未停止,中国替奈普酶的研究版图还在不断发展,目前,中国替奈普酶静脉溶栓超时间窗(发病4.5-24h)的注册III期临床研究已获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准。期待这些正在进行中的研究早日取得成果,能解决溶栓治疗未满足的临床需求,让更多患者从溶栓治疗中获益。

参考文献:

1、Li S, Pan Y, Wang Z, et al. Safety and efficacy of tenecteplase versus alteplase in patients with acute ischaemic stroke (TRACE): a multicentre, randomised, open label, blinded-endpoint (PROBE) controlled phase II study. Stroke Vasc Neurol. 2022 Feb;7(1):47-53.

2、王拥军,熊云云,李光硕,等.卒中:回眸2023[J].中国卒中杂志,2024,19(01):1-21.

3、Wang Y, Li S, Pan Y, et al. Tenecteplase versus alteplase in acute ischaemic cerebrovascular events (TRACE-2): a phase 3, multicentre, open-label, randomised controlled, non-inferiority trial. Lancet 2023;401:645-654.

4、熊云云,王拥军. 中国研究改变英国卒中指南[J]. 中国卒中杂志,2023,18(12):1215-1220.

5、Li S, Wangqin R, Pan Y, et al. Outcomes associated to the time to treatment with intravenous tenecteplase for acute ischaemic stroke: subgroup analysis of the TRACE-2 randomised controlled clinical trial. Stroke Vasc Neurol. 2024 Dec 30;9(6):613-622.

6、Xiong Y, Wang L, Pan Y, et al. Tenecteplase versus alteplase for acute ischaemic stroke in the elderly patients: a post hoc analysis of the TRACE-2 trial. Stroke Vasc Neurol. 2025 Feb 25;10(1):112-119.

7、Xiong Y, Campbell BCV, Schwamm LH, et al. Tenecteplase for Ischemic Stroke at 4.5 to 24 Hours without Thrombectomy. N Engl J Med. 2024 Jul 18;391(3):203-212.

8、谭泽锋,徐安定.改变指南的力量——近20年中国缺血性脑血管病重磅临床研究[J].中国卒中杂志,2025,20(05):529-548.

声明:本平台旨在为医疗卫生专业人士传递更多医学信息。本平台发布的内容,不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议。如该等信息被用于了解医学信息以外的目的,本平台不承担相关责任。本平台对发布的内容,并不代表同意其描述和观点。若涉及版权问题,烦请权利人与我们联系,我们将尽快处理。

- 明响全球:纵览TRACE系列研究,中国替奈普酶开启中国再灌注治疗新时代

- 明启东方:从跟跑到领跑,中国替奈普酶的民族创新之路

- 脚踏实地,行稳致远:从临床试验到真实世界研究,深入探索中国替奈普酶的临床应用价值

- 复锐医疗科技2025年第三季度业绩强劲

- Cognex推出Solutions Experience(SLX)物流产品组合

- ChinaBio®生物医药产业国际合作大会企业演讲申请已开启, 抓住“专利悬崖”下的合作机遇

- CCTV+:地理空间技术驱动发展,信息互联世界 ---- 德清绘就数字地球新图景

- 卡西欧推出金属极简设计G-SHOCK新品 佩戴舒适度再升级

- 广州四维营销:会议会务全托管,让企业招商会 “落地即成交”

- 欧姆龙自动化两大技术首展进博,引领智能制造新变革